У истоков европейской цивилизации, стр. 41

Саксо-тюрингская культура шнуровой керамики и родственные ей культуры

Травянистые пустоши и глинистые, покрытые галькой пространства в Центральной Германии, так же как более восточные песчаные районы, окаймляющие и прорезающие области распространения лёсса, были, несомненно, населены потомками собирателей эпохи мезолита. Но в этих местах люди боевых топоров не были первыми производителями пищи — в этом отношении их опередили дунайцы (стр. 145, 157). Народ боевых топоров — вовсе не единственный народ, сложившийся в результате культурной ассимиляции остатков собирателей, при этом он и не результат внутреннего развития самого дунайского общества. Наиболее важная из культур боевых топоров — саксо-тюрингская культура, керамика которой и получила первоначально название шнуровой, — происходит от групп, живших в Центральной Германии и Чехии, более (воинственных, чем любая из дунайских групп, и с более развитым скотоводством.

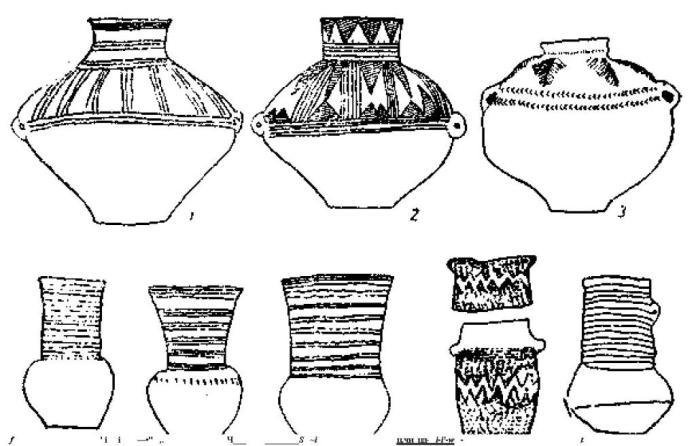

Характерные могильники этой культуры, курганные и грунтовые, сконцентрированы преимущественно в бассейне Зааля, но они распространены и дальше к юго-востоку, до Центральной Чехии, и к западу, проникая в Рейнскую область и даже в Центральную Швейцарию. Саксо-тюрингские курганы встречаются нередко в лёссовых областях, но особенно часто — в травянистых пустошах и в гористых местностях. Это может вызвать предположение, что в основе хозяйства культуры лежали охота и скотоводство. Однако могильники слишком обширны, чтобы принадлежать кочевникам; к тому же в сосудах имеются отпечатки зерен, свидетельствующих о наличии какого-то вида земледелия. Характерная черта саксо-тюрингской культуры шнуровой керамики — сочетание обычных кубков, которые имеют здесь яйцевидный корпус, резко отделяющийся от высокой прямой шейки (рис. 83, 4—7), с амфорами (рис. 83, 1—3). Первоначально сосуды обычно украшались отпечатками веревки, позднее этот вид украшения уступает место штампованному елочному орнаменту (рис, 83, 3). Не менее характерным признаком этой

Рис. 83. Шнуровая керамика саксо-тюрингской культуры (1/10).

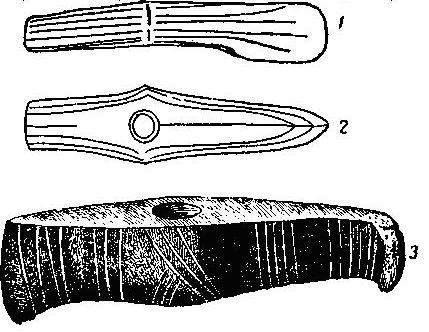

культуры служит боевой топор с фасетками (рис. 84, 1), хотя он редко встречается в погребениях и ни разу не был найден в сочетании с древнейшей керамикой. Своеобразная форма этого топора, возможно, говорит о частичном влиянии заостренных наконечников палицы мезолитического происхождения (типа фегтланда), но почти такую же форму имеют и медные боевые топоры из случайных находок; возможно также влияние топоров из оленьего рога. В качестве оружия употреблялись также и сами топоры из оленьего рога, асимметричные каменные топоры, вроде дунайских «лемехов», миндалевидные топоры из кремня или диорита, прикреплявшиеся к рукоятке как тесло (один из них в момент находки был прикреплен таким образом к рукоятке из оленьего рога), и встречающиеся изредка шаровидные булавы.

Иногда попадаются небольшие медные кольца и даже спирали из бедной оловом бронзы,

Рис. 84. 1 и 2 — боевой топор с фасетками из Тюрингии; 3 — маршвицкий боевой топор.

были изготовлены из местных руд, саксо-тюрингцы продолжали довольствоваться своими неолитическими орудиями и оружием. Наилучшим свидетельством наличия торговли служат янтарные бусы, украшенные резьбой в стиле, распространенном в Восточной Пруссии, и другие бусы из янтаря. В высшей степени характерным дополнением к обычным ожерельям из просверленных зубов являются кружочки из местных раковин, но с украшением в виде креста. Саксо-тюрингцы, как правило, хоронили своих покойников в простых ямах, в редких случаях облицованных деревом, и отнюдь не всегда насыпали над могилами курганы. Севернее Унштрута покойников часто хоронили в небольших мегалитических цистах размерами до 3,5 X 2,25 м, служивших коллективными гробницами. Этот обычай, очевидно, был заимствован у соседних племен — северных или горгенских строителей мегалитов (стр. 412); но возможно, что он пришел с Кубани, так как некоторые гробницы перегорожены плитой с амбразурой, как на рис. 78, 1. И в Центральной Германии и в Чехии в могилах встречаются трепанированные черепа. В некоторых гробницах, преимущественно поздних и больше в Западной, чем в Центральной Германии, встречается трупосожжение.

Более поздние фазы саксо-тюрингской культуры, несомненно, захватывают IV период; судя по инвентарю нескольких групп могил 3, они совпадают также по времени с культурой шаровидных амфор и Вальтерниенбургом, которые относятся к III периоду. На основании находок на местахдунайских поселений черепков шнуровой керамики и сочетания в кладах граненых боевых топоров и клиновидных топоров с одной выпуклой стороной можно было бы предполагать, что возникновение всей культуру относится ко II периоду, но такой вывод трудно доказать.

К западу несомненные саксо-тюрингские курганы встречаются вплоть до Рейна и за Рейном, в Эльзасе и Швейцарии. На востоке граница распространения саксо-тюрингской культуры прослеживается менее отчетливо. В самой долине Одера подлинные саксо-тюрингские формы всущности неизвестны. Вместо них мы находим здесь отдельную одерскую группу. Но еще восточнее характерные типы саксо-тюрингской керамики снова появляются все вместе, как бы отражая проникновение по меньшей мере культурного влияния из Центральной Европы, хотя вовсех случаях они бывают смешаны с другими чуждыми типами. Например, в Восточной Пруссии в поселениях и в могилах были найдены амфоры и кубки, но вместе с ними встречаются другие памятники материальной культуры, которые, возможно, ведут свое происхождение от культуры Восточной Прибалтики, родственной культуре Вирринга. Некоторые группы, знавшие тот или иной вид земледелия и разводившие овец, коров и свиней, вместе с тем охотились на зверя и птицу и ловили рыбу с помощью костяных гарпунов.

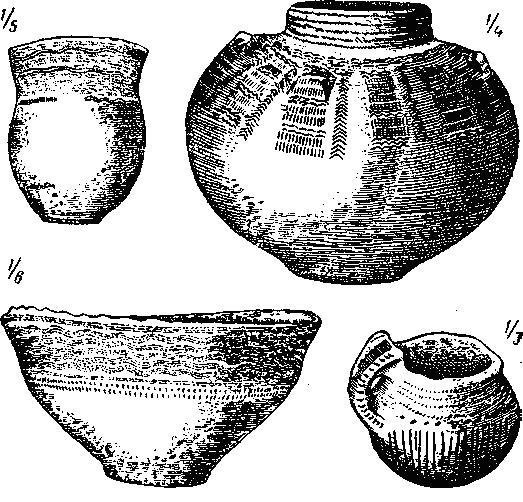

Рис. 85. Керамика из Злоты. По Козловскому.

В лёссовых областях Польши, занимающих большую излучину Вислы и уже в начале II периода в значительной мере заселенных дунайцами, вместе с саксо-тюрингскими кубками и амфорами встречаются баночные горшки одерского типа, чаши с ручками, кубки с воронкообразной шейкой и шаровидные амфоры, образующие в других местах отдельные группы внутри культуры Злоты (рис. 85). Обширные, обычно грунтовые могильники со скорченными костяками, иногда в катакомбах, говорят об оседлости. Ритуальное захоронение коров, свиней и лошадей свидетельствует о большом хозяйственном значении этих домашних животных. Боевые топоры в могильном инвентаре встречаются редко.

В Восточной Моравии, близ Неметиц, в ямном погребении под насыпью одного кургана были найдены амфора и кубок, а в другом кургане — боевой топор с фасетками. Но тут же, в других могилах, так же как в Древохостицах и Прусиновицах, были обнаружены топоры маршвицкого типа (рис. 84, 3) и острореберные кружки с цилиндрической шейкой и скобкообразной ручкой, ведущие свое происхождение от группы Иордансмюля. Встречаются опять и колоколовидные кубки.

В Восточной Галиции в некоторых курганах, окопанных рвами и насыпанных уже после образования чернозема, обнаружены сосуды саксо-тюрингских форм, мелкие украшения из меди и даже ребристые фаянсовые бусы. Таким образом, эпоха этих курганов длилась, по-видимому, приблизительно до 1400 г. до н. э. и охватывала весь IV период. Однако здесь известны и более ранние курганы с могилами, вырытыми еще до образования чернозема, которые по своему инвентарю соответствуют погребениям ямной стадии в Причерноморье. Даже на самом черноморском побережье в двух «курганах вождей» в Усатове, близ Одессы, были найдены характерные саксо-тюрингские амфоры, хотя и позднего типа. Но эти погребения совпадают по времени с позднейшей стадией трипольской культуры IV; они относятся к периоду не ранее катакомбной фазы степной причерноморской культуры (стр. 218).